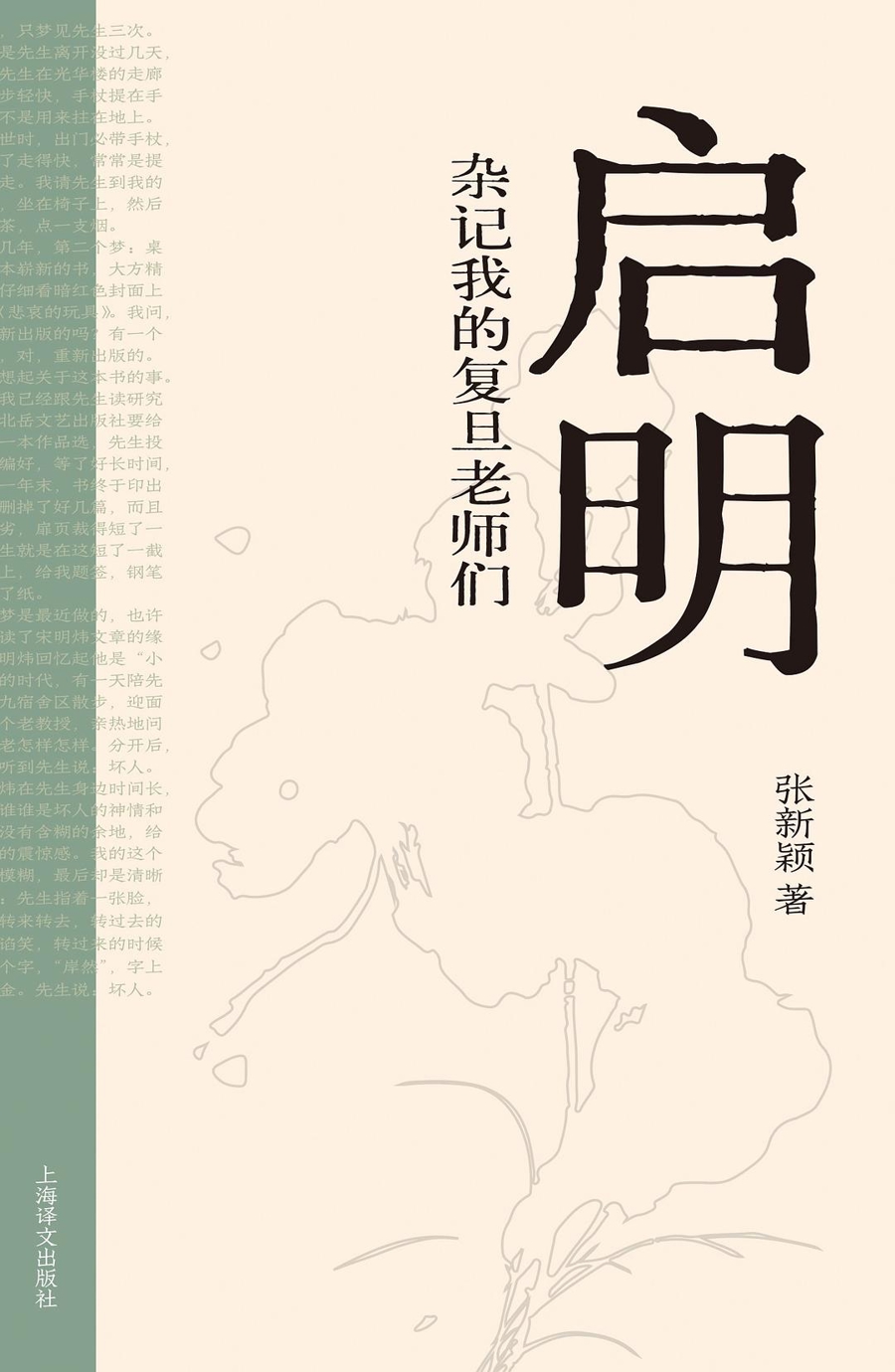

复旦大学中文系教授张新颖的新作《启明》在今年上海书展中发布。对比他的现代文学研究代表作《沈从文与二十世纪中国》《沈从文的前半生》《沈从文的后半生》等,《启明》是薄薄一本“小册子”,但这本小书的写作跨度达30年。《启明》的副题《杂记我的复旦老师们》,收录张新颖自1992年至2023年间,持续记述他与贾植芳、章培恒、陈思和、骆玉明等复旦名师相处的点滴细节,以及他对老师们行迹、心迹的感悟。

张新颖自称《启明》是一场“漫长的相遇”:“我从青年时开始写我的老师,一直写到我进入老年,从20岁到50岁的不同时期,我在同一个老师身上看到不同的闪光点。”他认为自己的幸运在于遇到这些对他产生深刻影响的老师,感受堪比朱熹在《伊洛渊源录》卷四里所写“光庭在春风中坐了一月”。张新颖的学生、评论家黄德海形容《启明》是“信任之书”和“幸福之书”,读着“老师写老师的老师们”,感受到“大先生们”宽厚、坚忍的力量不断传递,哪怕他们的沉默亦让一代代的学子们看清“我们在什么地方、将要做什么事来度过这一生”。

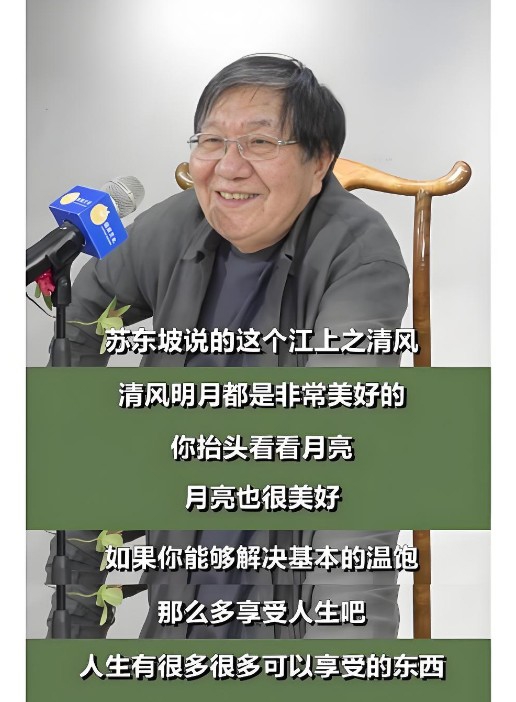

《启明》中提到复旦校内讲台上的“超级巨星”骆玉明教授只有一篇很短且文风俏皮的随笔,文中提及骆老师经常的上课迟到、不拘于虚伪的客套而让伪君子下不了台、以及为了应付随堂板书而练字种种,触到历届复旦学生们的“笑点”,也使许多读者莞尔。但张新颖对这篇文字是不满的,他惭愧道,文章写得轻浮,对不住老师。他几经思量,想到“既然原文已经通过网络广为流传,刻意遮掩毫无意义”,以及,“文章虽然写得不好,可是提到的观点是至今仍想对大众强调的,即不要拿‘才子’这种简单的标签定义一个老师丰富、复杂甚至于沉重的真实人生。”

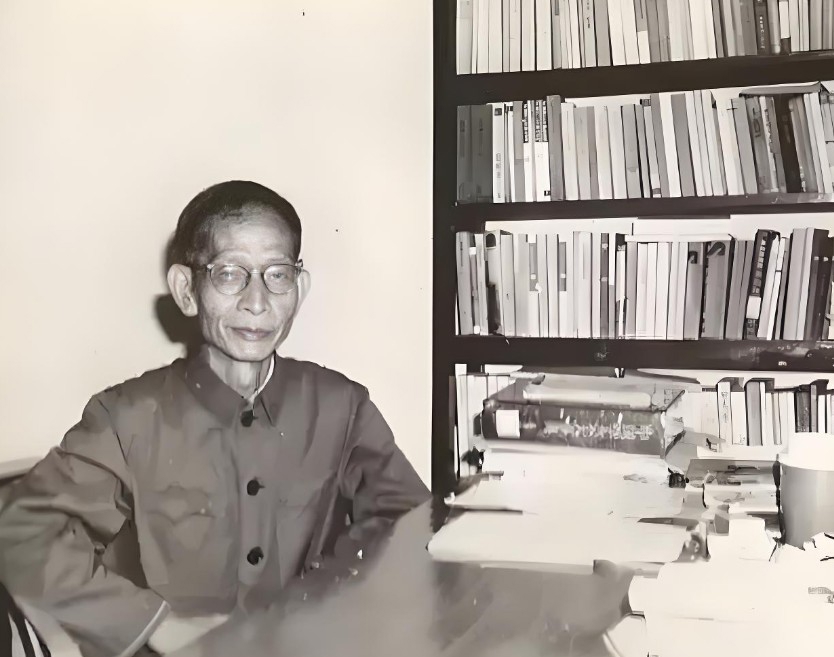

张新颖与恩师贾植芳感情深厚,他感慨贾先生历经坎坷的“个人命运和时代悲歌”,又总是从细微处落笔,“从细小的事情感受他丰富的人格。”这一句,概括了《启明》全书的风格。他写先生们的“小事”,而小事不“小”,师生相处的“人事”累积着延展出天下事。附着于先生们生命历程的信息是复杂的,他对老师们的认知与记录也有辩证的过程。而立之年的张新颖,感佩度尽劫波的贾植芳先生是真正有能力承担苦难的人,他赞美先生“八十高龄仍生气贯注”,“不论世界和自己发生什么变化,个人秉承的人性光辉没有黯淡。”八、九年过后,他亲见贾先生在读书笔记中摘抄尼采的格言“我在人间比在禽兽里更危险”,老人在住院时把医院认作监狱的幻觉,带给他持久的震惊,这时,“我反省自己从前的想法,长久的苦难怎么可能不留下巨大的创伤和沉重的阴影?要阻挡噩梦般的阴影侵扰,需要怎样非凡的力量?”

1989年,贾植芳年事已高,时年刚开始带研究生的陈思和教授承担了更多的实际教学,张新颖和他之间结成亦师亦友的亲厚关系。他回忆两人在千禧年来临之际共同编辑《逼近世纪末小说选》,因陈思和在日本访学,“我在国年路拐角的小杂货店打国际长途,谈到选本过程出现的问题,陈老师说了很多,放下电话结账居然要两百块。”他当时博士在读,每月生活费300元。这成了师生之间趣谈的“金钱官司”。他毫不避嫌地肯定陈思和是“做事情的人”,“不能只热爱抽象的概念而不肯踏实做实在的事情,不能只愿意做痛快的瞬间殉道者而回避冗长艰难的文化实践,不做无所事事的知识分子。”他写下“陈思和老师主编的《中国当代文学史教程》是时代、人生、文学审美等复杂结合在一起的有血有肉的活的文学史。”其实,《启明》追求同样的方向,张新颖珍惜“我的老师们的光亮”,这些不确定的、闪烁有经常微弱的光源,照亮“时代、人生、审美结合在一起的鲜活跳动的复旦文脉”。

《写在废纸上的洪昇年谱>》披露章培恒先生鲜为人知的往事,他在1957年至1962年间选择以洪昇为研究主题,系统考证这位清代剧作家的创作历程,《洪昇年谱》在1979年出版,成为学术荒原上的劲草。然而这部分量极重的学术专著,章培恒是在零碎的边角纸和香烟壳纸上写成的。张新颖自言对章先生“心里始终敬畏”,他本科时听对方说“恐怕到我死时还没编完《全明诗》”,一度难以理解一个人为什么要严肃地投入一件在有生之年不能完成的事,20年后,在悼念章先生的《点滴》一文中,他写下这段杜鹃啼血的文字:“先生在重病中完成《中国文学史新著》,这是强烈体现现代文学精神的文学史著作。先生对人性和人性的发展耿耿于怀,这部文学史的雏形来自课堂教学。有个性、有想法的文学史教学,是复旦的传统,在这个传统里诞生这样的文学史,是顺理成章的事情。”

“有个性、有想法”是复旦的先生们知行合一秉持的校园传统,既体现在学术教学层面,更渗透于春风化雨的“育人”。张新颖说,他遇到的、记叙的老师们,彼此之间差别很大,他们从不同的角度“启明”了他,对他本人而言,意义最特殊的是外界所知甚少的李振声教授。这是他本科的班主任,在1980年代中,作为青年教师,“他带着全校公认纪律糟糕的‘差班’,却小心地呵护保护着学生的个性,因为遇到他,我成为现在的我。”后来,他选择回到复旦读博,以学术同行的身份,看到李振声教授不追逐潮流,安然退缩于名利场,以非凡的能力和定力,持久关注中国新诗研究,他称此为“一人之勇”的气魄。李振声教授与张新颖通信笔谈的一段话,缩影了这群“大先生们”的学术风骨,也是复旦文科教学有过的底蕴——

“说到底,就是始终不放弃将文化的多元和差异视为正当立场配资头条网,并且相信只有这样,才有可能维系世界本有的真实和丰富。”

亿胜优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。